Pays d’encre, lignes des mots : l’Ecuador d’Estefanía Peñafiel Loaiza

Texte d’Eduardo Jorge de Oliveira

Publié dans Estefanía Peñafiel Loaiza, La Résidence Saint-Ange (catalogue), 2016.

1. une expédition vers l’« équinoxe » : chercher un mot, creuser la page.

« Si quelque esprit dans ce temps-là peut se mettre en relation avec ce qui restera de moi, qu’il tente l’expérience, il y aura peut-être encore quelque chose à faire avec ma personne. Essayez »

Henri Michaux, Ecuador, 1929.

Estefanía Peñafiel Loaiza débute son expédition aux limites de la ligne imaginaire de l’Équateur à travers la recherche d’un mot dans le dictionnaire. En termes philologiques, le mot en question soutient le sens de la ligne qui sépare l’hémisphère Nord de celui du Sud, et impose un équilibre du temps et de la lumière, du jour et de la nuit au moment où le soleil traverse l’Équateur. Il s’agit du phénomène connu sous le nom d’« équinoxe ». Ce mot est lisible à travers la couverture d’un ancien dictionnaire de géographie et d’histoire que l’artiste a perforé puis refermé afin de rendre visible le mot au moyen d’une loupe sans ouvrir le livre.

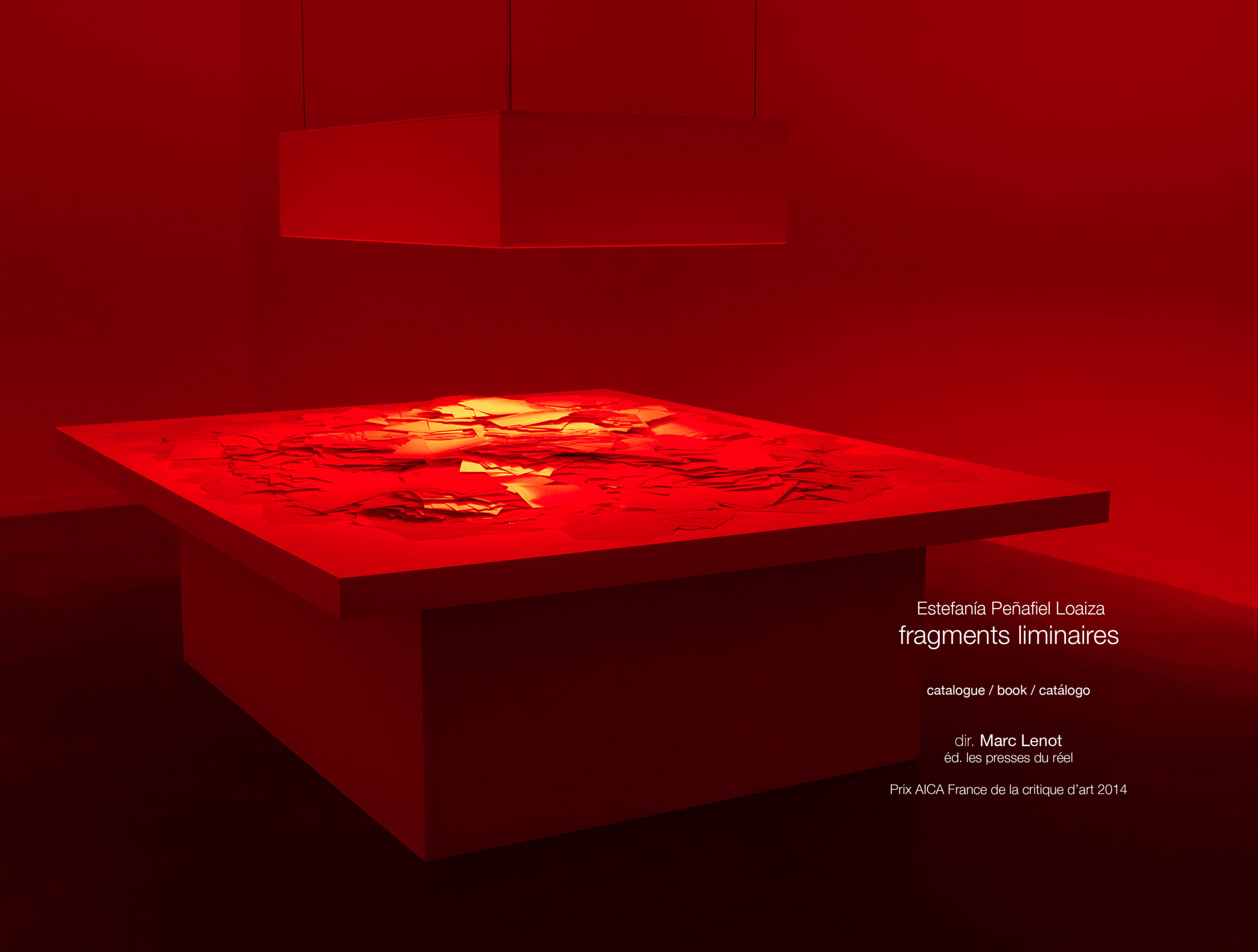

Ainsi, l’œuvre intitulée la véritable dimension des choses n° 7 nous épargne le geste d’ouverture du dictionnaire pour rechercher le sens du mot « équinoxe ». Elle s’écarte aussi de celui du voyageur qui ouvrirait une carte géographique pour se repérer dans l’espace, tout en se rapprochant de celui qui fuit la terre pour en faire une archéologie ou pour poursuivre le rêve de s’enrichir à son contact. L’esprit de ces grands explorateurs n’aspire qu’à la connaissance ou à la richesse, qui n’ont en commun que l’expérience du voyage. Estefanía Peñafiel Loaiza donne forme à cette expérience. L’« équinoxe » est un mot qui absorbe la matière d’un objet enfoui dans la terre. Les feuilles de papier classées par ordre alphabétique dans l’encyclopédie sont creusées jusqu’au mot dont le sens est l’équilibre entre les jours et les nuits. L’artiste arrache la lumière de l’équinoxe au plan de la carte pour creuser la terre. Tantôt par mimétisme tantôt par minimalisme, c’est le papier qui devient terre ; celle-ci est le signifiant le plus présent dans le texte qu’elle prend comme point de départ, à savoir, l’Ecuador, de Henri Michaux. L’Équateur imaginé par Estefanía Peñafiel Loaiza n’est ni un pays ni une carte, mais plutôt un texte qui prend le relais de l’un et de l’autre.

Le texte, objet de l’artiste, est un territoire vécu. Écrit en 1928, le journal Ecuador est une feuille de route qui dérive entre des cartes, des atlas, des encyclopédies, des albums et des dictionnaires, à la fois peints, troués ou coupés par l’artiste et où chaque page porte une couche géologique. « La terre de l’Équateur est friable. Il arrive qu’elle s’ébranle, cède, s’écroule. », écrit Michaux le 28 février 1928. D’après Ecuador, l’artiste transforme le territoire du texte en situation de lecture. Ces cartographies ouvrent des hypothèses sur un lieu inventé par Michaux, qui est en fait un territoire littéraire. A travers l’équinoxe,l’artiste confronte l’image d’un pays ensoleillé – surtout dans l’imaginaire Occidental – à celle du journal de Michaux : « l’Equateur bondé de cratères. Ce pays est visiblement sous le règne de la lune». L’œuvre cartographies 6. cordillera met en images ces paysages lunaires. Dans ces deux œuvres, l’artiste lit plastiquement Michaux. En effet, ces cratères se retrouvent à la fois dans le dictionnaire perforé de la pièce la véritable dimension des choses n° 7 et sur la surface de la feuille de papier aux grains irréguliers de cartographies 6. cordillera dont les clous superposés, posés sur la feuille projettent une ligne d’ombre qui fait écho à la ligne de l’Équateur. Cette ligne révèle l’équilibre du noir et du blanc, qui est le résultat de l’expédition de l’artiste vers le mot « équinoxe ».

2. « un mal qu’apporta l’imprimerie : le noir »

« Ah ! le noir, dans l’époque moderne » H.M.

L’équinoxe produit par Estefanía Peñafiel Loaiza est transitoire, car à l’intérieur des cartographies inventées par l’artiste, il existe l’expérience d’une autre nuit, celle de l’écriture. À l’intérieur de l’écriture, le temps de la littérature est celui de la nuit. Lire serait à peu près faire l’expérience physiologique du sommeil. En revanche, le « mal de l’imprimerie » produit des troubles de sommeil, celui-ci altère les sens, en produisant d’autres temporalités, des ralentissements, des accélérations ou même des suspensions de sens. Cet Équateur n’est pas seulement fait d’ombres et de lumière, il est aussi une encre noire tracée sur la peau, comme encre encore fraîche sur la page. La photographie d’une main sur un support blanc fait apparaître le noir comme un mal apporté par l’imprimerie ainsi que l’a prévu Henri Michaux.

L’encre coule sur les doigts et s’accumule sous la paume semblable à du sang. Les doigts sont tâchés par l’encre à tel point que l’on peut discerner les empreintes digitales. L’ombre de l’avant-bras finit par se confondre avec l’encre noire. Ainsi, Estefanía Peñafiel Loaiza morcelle l’écriture en empruntant à Michaux sa capacité à lire une tache d’encre comme un cri. Les matériaux utilisés par l’artiste sont au cœur de l’écriture de Michaux. Les lignes de la main éclaboussées d’encre relèvent de l’art de la chiromancie qui fait de l’œuvre de Estefanía Peñafiel Loaiza une vision des phénomènes à l’intérieur du poème. Lire Henri Michaux à travers les cartographies de l’artiste montre qu’il ne s’agit pas seulement d’un savoir littéraire puisque l’artiste arrive à suivre les mouvements des tâches, les accidents du sensible au rythme d’une écriture nerveuse, comme l’a écrit Raymond Bellour à propos de Michaux (dans « Introduction », MICHAUX, Henri. Œuvres Complètes I. Paris : NRF, Gallimard, 1998. p. XIX). Ce n’est pas la littéralité du titre de Michaux, l’Ecuador, qui attire l’artiste, mais les mouvements fréquents des formes dans les ouvrages : La vie dans les plis, L’infini turbulent, Connaissance par les gouffres, Vents et poussières, L’espace du dedans, Épreuves, exorcismes, pour mentionner quelques titres dans lesquels résonnent les différentes cartographies explorées par l’artiste. Si celle-ci ’expose ces cartographies, c’est parce qu’elle-même a été exposée à la cartographie d’un écrivain. Elle joue sur la superposition des mouvements des lignes qui arrivent même à brouiller le sens de l’orientation. Ainsi,dans la photographie sans titre,l’artiste mime le geste d’écrire en posant sa main tâchée d’encre sur la page blanche.

Les cartographies de Estefanía Peñafiel Loaiza mettent en dérision l’intelligence du doigt qui indiquait à l’œil et à l’esprit une direction dans la carte. Dans cartographies 3. un nom est un objet à détacher, l’image en noir et blanc expose une paume ouverte dont les doigts sont imprégnés des lignes du texte de Michaux. Presque illisibles, ces lignes troublent le sens du texte. Sur la surface où ils ont été imprimés, les mots sont altérés. Bien que leur inscription sur la peau ne soit pas complète, ils prolifèrent entre ses doigts comme si l’artiste puisait dans Michaux une situation intermédiaire entre l’écriture et la lecture. La main ne maîtrise plus le livre, ne manipule plus l’écriture et devient elle-même un objet de lecture. Cette main errante au rôle ambigu fait des doigts une signature du sujet dont les empreintes digitales garantissent l’identité dans la vie civile et notamment dans les offices de l’immigration qui exigent l’apposition de l’empreinte digitale sur les cartes d’identité ou qui en fait la signature des illettrés. L’artiste met en relief ce jeu des traces noires. Elle donne vie à l’encre. Son empreinte est en quelque sorte un « mimétisme des choses » sans être une copie du texte original ou d’une carte géographique. Celui qui cherche une cartographie calquée de l’Équateur ou de l’Ecuador chez Estefanía Peñafiel Loaiza, ne trouvera que « brouillards » comme l’écrit Michaux vers la fin de son journal de voyage. Un lecteur hypothétique peut déjà imaginer les obstacles géographiques en sondant l’état géologique du sol. Les accidents de la terre, les trous, les plis, ne sont plus dissimulés par la structure mathématique des coordonnées d’une carte. En réalité, l’encre dans l’Ecuador est rétive à l’abstraction mathématique des échelles d’une carte géographique. La matérialité de cette ligne dessinée par Estefanía Peñafiel Loaiza traverse le noir du « mal de l’imprimerie » pour arriver à la terre foncée de l’Ecuador. « Le noir, mal de l’imprimerie » d’après Michaux se retrouve dans les mains noircies lorsqu’on feuillette un journal. Au fur et à mesure de la lecture, le statut du lecteur passe de témoin à complice en se salissant les mains d’encre.

3. la mâcheuse de mots

La mer résout toute difficulté. Elle en apporte peu. Elle nous ressemble beaucoup. Elle n’a pas le cœur dur de la terre qui est sans pulsations, et, si prête à noyer qu’elle soit toujours, il suffit que nous soyons raisonnablement à l’abri de cette éventualité pour qu’elle nous redevienne amie, très fraternelle, et nous comprenant parfaitement.

H. M.

Il faut revenir vers la fin de l’année 1927. Michaux était à bord du Boskoop pour naviguer quatre mille miles en trois semaines de Marseille jusqu’au Panama. L’Atlantique était l’épreuve du voyageur. L’uniformité de la mer lui donnait la sensation d’un temps suspendu ou même d’un « anticalendrier ». La fixité et le calme de l’océan suscitent une prose sur l’attente du voyage aux premières pages de l’Ecuador. Il ne maudira le territoire qu’à son arrivée à Quito. Néanmoins, l’objet de la malédiction chez Michaux n’était pas le pays, mais bien un exercice de connaissance du poète à la recherche de sa part maudite qu’il rencontrera enfin. Imprégné du calme de la mer, il flotte sur la prose. Quand il met pied à terre, le rythme change – il passe de la prose marine aux vers terriens – le cœur lui apprend l’état de son corps en altitude et lui arrache ces vers : « Pourquoi me frappes-tu si fort, ô mon cœur ? ». Contrairement à la mer, la terre n’est pas capable de le rassurer ; la maudire à son arrivée était plutôt un vomissement symbolique. En effet, la terre a provoqué chez lui une « crise de la dimension » :

Non, je l’ai déjà dit ailleurs. Cette terre est rincée de son exotisme. Si dans cent ans, nous n’avons pas obtenu d’être en relation avec une autre planète (mais nous y arriverons) l’humanité est perdue. (Ou alors l’intérieur de la terre ?)

H.M., Ecuador, op. cit., p. 155.

Il n’y a plus moyen de vivre, nous éclatons, nous faisons la guerre, nous faisons tout mal, nous n’en pouvons plus de rester sur cette écorce. Nous souffrons mortellement ; de la dimension dont nous sommes privés, maintenant que nous avons fait à satiété le tour de la terre.

Ayant traversé le calendrier à l’envers, ayant payé « l’impôt du visage » pour rentrer dans une ville indienne, Michaux vit la « crise de la dimension ». Détournant son regard du primitif, et de la quête d’une forme originaire de la civilisation, Michaux préfère explorer l’avenir : il veut une autre planète ou bien atteindre le centre de la terre pour sortir de l’« écorce » de sa surface, dit-il. L’océan et les propriétés de la terre de l’Équateur lui ont donné des éléments pour imaginer que dans un siècle, en l’an 2027, l’humanité serait prête à habiter un autre monde. Cela étant, l’appel de l’avenir chez Michaux pourrait être com- paré à une transe. Elle serait le résultat d’une « auto-observation ethnographique » comme le remarque Muriel Pic. Lors des années 1920 et 1930, les pratiques ethnographiques jouaient un rôle fondamental sur l’écriture :

Les écrivains et les intellectuels se passionnent pour une science encore nouvelle, l’ethnologie, et pour ses pratiques ethnographiques. Les arts des civilisations dites primitives occupent une place importante dans les imaginaires. L’écrivain Blaise Cendrars réunit en 1920 des récits de la tradition orale africaine dans une Anthologie nègre. Fables, légendes, contes et devinettes qui seront la source de Fable des origines, l’un des premiers ouvrages de Michaux. A cette époque, Michaux, nouvel auteur chez Gallimard, a le goût du voyage. En 1927, il s’embarque de Marseille pour l’Equateur et le Brésil.

PIC, Muriel. « Témoin, qu’as-tu fait de tes yeux ? ». Hippocampe. N. 13. Lyon : CNL, 2016. p. 6-7.

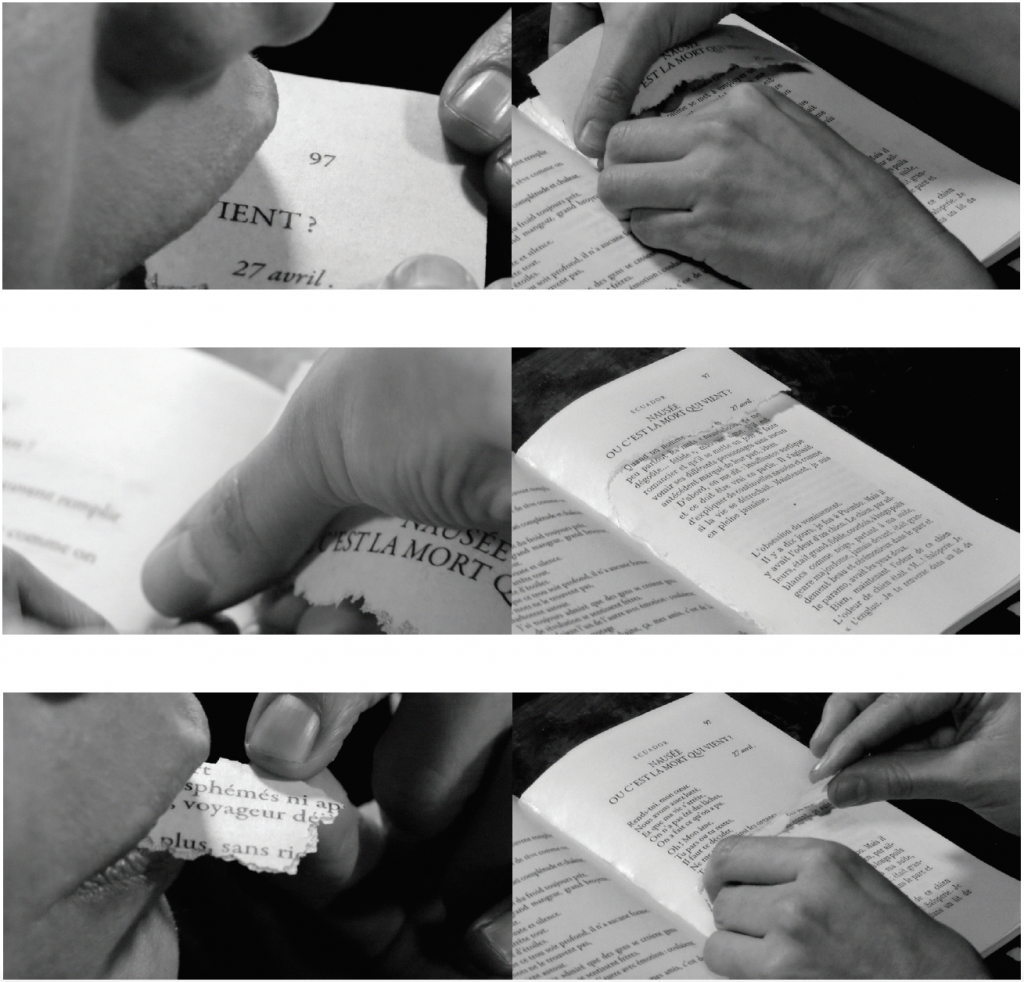

Même si Michaux était nourri par l’imaginaire ethnographique, par les fables et par les histoires orales d’Afrique, l’Ecuador ne recherche pas l’exotisme. Il s’adresse plutôt à un lecteur futur, peut-être pas encore né, qu’il imagine capable de se nourrir de son texte. L’un de ses lecteurs en question est Estefanía Peñafiel Loaiza. Sur la vidéo cartographies 4. nausée, on pourrait dire que l’artiste a créé un personnage figurant une mâcheuse de mots. Deux scènes côte à côte montrent en simultané une bouche d’où sortent des morceaux de pages où sont inscrits des mots et le livre dont ceux-ci proviennent. L’artiste imbrique les morceaux dans ce livre aux pages manquantes et reconstitue ainsi le texte de Michaux. Il s’agit de restituer l’Ecuador. La vidéo mise à l’envers se réfère à une sorte de rituel sacré qui consiste à s’approprier l’ennemi en le dévorant et qui est appelé « anthropophagie ». Les pages de Michaux ont été mangées, régurgitées puis rendues au livre. Néanmoins, il existe un geste commun entre l’acte de manger et l’acte de régurgiter. Il s’agit de la mastication pratiquée dans la culture millénaire des amérindiens, qui mâchaient les feuilles de coca, afin de supporter l’altitude (voir TAUSSIG, Michael. My Cocaine Museum. Chicago : University of Chicago Press, 2004, p. XI). La vidéo de Estefanía Peñafiel Loaiza prend en compte l’acte de mâcher les feuilles de l’Ecuador. Par cet acte, l’inconscient retrouve un futur primitif, l’un des sujets du journal de Michaux. C’est un futur situé au-delà de la surface de la planète où le corps de l’écrivain aura pris la forme d’un texte. D’ailleurs, dans toute sa sémantique le corps du voyageur envoie des signes de faiblesse, des symptômes d’une maladie inconnue. Celle-ci serait-elle la marque d’un corps à la fois fragile et étranger. Celui-ci serait-il fragile parce qu’il est étranger ? Ou bien les symptômes vécus ne se- raient-ils que les signes d’une désorientation, le vertige et la nausée prenant la relève d’un lieu familier. Le corps n’aurait comme seul refuge que la sémantique du texte. L’artiste crée une récitation du texte par l’acte de mâ- cher. Dans la vidéo, elle nous donne « à lire » le titre d’un poème où l’écrivain-voyageur portait des signes probablement du paludisme : « Nausée ou c’est la mort qui vient ? ». L’estomac n’est pas isolé de la totalité du corps du voyageur qui probablement aurait dû mâcher des feuilles de coca pour supporter l’altitude : « L’altitude du lieu est de 3 000 mètres, qu’ils disent, / Est dangereux qu’ils disent, pour le cœur, pour la respiration, / pour l’estomac/ Et pour le corps tout entier de l’étranger. » (p. 154)

4. l’ellipse ou « on vient voir votre désespoir au cinéma »

Ou dans un livre. Ou même dans une exposition. L’Ecuador est l’ellipse de la vie d’un écrivain voyageur. Cette ellipse fait écho à l’expérience de lecture de l’artiste. Elle produit l’effet d’un « aller-retour » qui accomplit le récit en œuvre. L’aller-retour de l’Ecuador a permis à Michaux un voyage dans un pays situé en dehors de toutes les cartes : l’enfance. Henri Michaux avouait une dette envers son enfance. Il réalise qu’un changement d’état d’esprit s’est produit en laissant la « vieille peau de révolte et de rage » derrière lui. A cet égard, la cartographie d’Estefanía Peñafiel Loaiza produit constamment des changements d’états à travers la lumière, l’encre, la page et aussi le contact entre ces trois éléments. La cartographie mise en œuvre par l’artiste traverse un lieu géographique qui s’appelle Michaux. Ce qui produit un voyage, c’est le retour au point de départ.

Le retour du voyage n’est qu’un raccourci pour témoigner une histoire à la fois personnelle et collective. L’aller-retour est l’ellipse en soi. Une ellipse seule serait capable de produire l’image d’une traversée comme celle empruntée par Estefanía Peñafiel Loaiza dans le territoire Michaux. A l’œuvre de cet écrivain voyageur fondateur d’un territoire du récit pourrait s’ajouter celle de Claude Lévi-Strauss Tristes Tropiques. Publié en 1955, dans la collection Terre Humaine, l’ouvrage, dans lequel Lévi-Strauss est une référence incontournable, soulève la question du métier d’ethnographe. Le dernier chapitre, « Le retour », constate le doute du déplacement de l’ethnographe : « A pratiquer ce métier, l’enquêteur se ronge : a-t-il vraiment abandonné son milieu, ses amis, ses habitudes, dépensé des sommes et des efforts si considérables, compromis sa santé, pour ce seul résultat : faire pardonner sa présence à quelques douzaines de malheureux condamnés à une extinction prochaine, principalement occupés à s’épouiller et à dormir, et du caprice desquels dépend le succès ou l’échec de son entreprise ? »

Cette rage, cette forme de maudire ne serait-elle pas une « crise de la dimension » (Michaux) ou une forme de « mise en cause du système dans lequel on est né et où on a grandi » (Lévi-Strauss) ? Entre l’une et l’autre demeure le risque de « démentir la vie », de se mettre en danger en tentant de découvrir une dimension fictive expérimentée par le corps dont la représentation n’est possible qu’à travers l’écriture. Malgré les différences entre l’écrivain et l’ethnographe, Michaux et Lévi-Strauss prirent tous deux le risque de « penser au moment du péril » et d’être dépossédés de leur propre expérience lors du passage du vécu au récit. Ces épreuves produisent un tournant dans la vie de l’individu à travers l’expérience, mot emprunté du latin experientia « épreuve, essai, tentative », originaire du terme experiri « faire l’essai de ». En outre, l’essai Tristes Tropiques de Lévi-Strauss aborde aussi bien le phénomène de l’anthropophagie dans certaines sociétés amérindiennes et polynésiennes – une coutume capable d’inspirer « une horreur profonde » dans le monde occidental –, que celui d’une symétrie entre les peuples autochtones et les sociétés occidentales. Par ailleurs, dans les peuples autochtones, il existe des formes d’anthropophagie « positives », « celles qui relèvent d’une cause mystique, magique ou religieuse : ainsi l’ingestion d’une parcelle du corps d’un ascendant ou d’un fragment d’un cadavre ennemi, pour permettre l’incorporation de ses vertus ou encore la neutralisation de son pouvoir. » En revanche, dans les sociétés occidentales, toute menace doit être mise à l’écart, ce que Lévi-Strauss nomme « anthropémie » :

(…) nous devons nous persuader que certains usages qui nous sont propres, considérés par un observateur relevant d’une société différente, lui apparaîtraient de même nature que cette anthropophagie qui nous semble étrangère à la notion de la civilisation. Je pense à nos coutumes judiciaires et pénitentiaires.A les étudier du dehors, on serait tenté d’opposer deux types de sociétés : celles qui pratiquent l’anthropophagie, c’est-à-dire qui voient dans l’absorption de certains individus détenteurs de forces redoutables le seul moyen de neutraliser celles-ci, et même de les mettre à profit ; et celles qui, comme la nôtre, adoptent ce qu’on pourrait appeler « l’anthropémie » (du grec « émein », vomir) ; placées devant le même problème, elles ont choisi la solution inverse, consistant à expulser ces êtres redoutables hors du corps social en les tenant temporairement ou définitivement isolés, sans contact avec l’humanité, dans des établissements destinés à cet usage.

LEVI-STRAUSS, Claude. Tristes tropiques. Collection Terre Humaine. Paris : Plon, 1998. p. 463.

La dynamique anthropophagie-anthropémie n’est pas la seule relation entre la notion de civilisation et de peuples autochtones, ni une « crise de la dimension », ni une façon de mettre la vie en danger. Cette dynamique brièvement esquissée aide à saisir un procédé de travail dans l’œuvre d’Estefanía Peñafiel Loaiza. L’artiste cherche à révéler une machinerie hors du temps à l’intérieur de la civilisation dont le rythme est basé sur la production. On trouve dans ses cartographies des lieux tombés dans l’oubli, que ce soient des événements politiques, des usines abandonnées, des anonymes (sans titre (figurants)) cités dans la presse ou franchissant illégalement des frontières, d’anciens atlas, des références à la Commune de Paris, ou même des documents brûlés à l’instar de l’œuvre réalisée en 2011, une certaine idée du paradis où l’artiste reproduit, à partir de cendres, des cartes géographiques imaginaires de la « Terra incognita » et de « Cannibalia », fréquemment illustrées dans la cartographie du Nouveau Monde, au début du XVIème siècle.

L’artiste produit une ellipse à l’intérieur d’une ellipse, en creusant dans les livres la notion de ligne qui est son objet. A chaque œuvre, la ligne imaginaire est mise en question. Chaque partie de la cartographie d’Estefanía Peñafiel Loaiza rend de plus en plus réelle la dimension de cette ligne. Cette dernière se multiple pour nous traverser continuellement, parvenant ainsi à nous peupler ou à nous hanter des récits à la fois géographiques et géologiques de Michaux. La cartographie d’Estefanía Peñafiel Loaiza ne cesse de questionner les peuples existants dans l’Ecuador : continueront-ils toujours de chanter, de produire des rituels, des sacrifices, des guerres ou des fêtes aux banquets interminables? Par la ligne même, elle a réveillé ces peuples endormis à l’intérieur du récit d’un écrivain remarquable. Ils se déplacent désormais dans le territoire de l’artiste.