Brèches féministes en territoires masculins

par Juliette Renne

Publié dans le catalogue œuvreuses.

Transmettre la mémoire des premières femmes ayant exercé des activités traditionnellement

réservées aux hommes constitue une préoccupation centrale des féministes à partir de la fin du

XIXe siècle. Publications, événements commémoratifs ou photographies soigneusement archivées par

les organisations militantes célèbrent la première bachelière, doctoresse, avocate, aviatrice, ou

titulaire de telle ou telle récompense académique.

Les féministes ne mobilisent pas seulement les noms de « pionnières » comme arguments pour prouver, contre le discours sur l’infériorité congénitale du « sexe faible », ce dont des femmes sont capables. Il s’agit aussi de donner à voir des vies de femmes « exemplaires » qui se sont battues contre les préjugés de l’époque et qui pourraient inciter d’autres femmes à sortir des sentiers battus. Il s’agit, enfin, d’obtenir l’accès des femmes à d’autres activités, carrières et métiers qui leur sont fermés : au début du XXe siècle, les féministes célèbrent les premières avocates tout en réclamant l’ouverture aux femmes de la magistrature, des professions de notaire, huissier, commissaire priseur.

La pénétration progressive de femmes dans les métiers de l’enseignement, de l’administration, de la médecine, des beaux-arts est l’objet de stratégies féministes comparables : on honore celles qui ont ouvert la voie tout en cherchant à poursuivre leurs luttes pour faire avancer la mixité.

En mêlant des noms de métiers dont les femmes ont, dans les années 1870-1920, forcé les portes et d’autres qui leur demeuraient encore fermés, œuvreuses rappelle ce moment des luttes féministes centré sur l’élargissement des activités ouvertes aux femmes : établir la liste des métiers conquis et celle des métiers encore à conquérir, c’est là une activité de cartographie du monde du travail à laquelle se livre, quasiment dans chacun de ses numéros, l’hebdomadaire féministe La Française de 1906 à 1940. Au fil de ces revendications, la question de la féminisation des noms de métiers et de fonctions revient avec régularité. Dira-t-on femme avocat ou avocate ? Femme cocher ou cochère ? Femme médecin ou doctoresse ?

Trouble dans la langue

En 1932, l’Académie française tranche le débat en préconisant qu’on conserve le masculin pour

les fonctions « plus ordinairement exercées par des hommes » : on dira ainsi plutôt « une femme auteur, avocat, docteur, peintre, professeur » (« Échos », La Française, 18 juin 1932). Pourtant, dès les années 1900, dans la presse féministe, des rédactrices font valoir que l’emploi du féminin affirme mieux « le droit que nous avons d’étudier, de conquérir un titre, de le porter » (« Docteur ou doctoresse ? », La Fronde, 7 oct. 1900). Au fil du temps, la banalisation des termes « étudiante », « bachelière » ou « avocate », qui sonnaient encore bizarrement à la fin du XIXe siècle, semblent donner a posteriori raison à celles et ceux qui, par principe, décident d’opter pour la féminisation.

Dans œuvreuses, l’emploi du féminin résonne avec cette idée, défendue à l’époque par quelques partisans de la cause des femmes : forcer les portes de métiers traditionnellement masculins, c’est aussi faire évoluer la langue. En 1900, les Français ne sont nullement gênés par les termes « parqueuse d’huîtres », « pêcheuse de crevettes », « moulière » et « sardinière ». De fait, si, dans son ensemble, le secteur de la pêche est statistiquement masculin, certaines activités côtières y sont de longue date réservées aux femmes. Au point que dire « femme parqueur », « femme moulier », « femme sardinier », « femme pêcheur de crevettes » aurait semblé incongru à une personne des années 1900.

La résistance vis-à-vis de la féminisation des termes « avocat », « docteur », « cocher », formés à partir des mêmes suffixes, est donc bien moins linguistique qu’idéologique. Si l’on invoque la « protestation » de la langue « contre l’intrusion du féminin » (Théodore Joran, Le Mensonge du féminisme. Paris, Henri Jouve, 1905, p. 114-115 et 176-177), c’est d’abord parce que l’on estime que l’exercice de ces métiers doit demeurer une prérogative masculine, tout comme le port des uniformes professionnels qui les distinguent : la robe de l’avocat, la blouse du médecin ou le chapeau haut-de-forme du cocher.

Travailler sur la voie publique

Avocate, charpentière, chimiste, cochère, couturière, maçonne, nourrice, ramoneuse…, les métiers dont

le nom est écrit dans œuvreuses, s’inscrivent souvent, au début du XXe siècle, dans une très nette division sexuée du travail : occupés majoritairement par des hommes ou par des femmes, ils sont rarement mixtes…Cependant, ces métiers ne se distinguent pas seulement par leur genre, mais aussi par la position sociale à laquelle ils sont associés : alors que les gémeuses, cultivatrices, bûcheronnes, forgeronnes font partie des classes laborieuses rurales, les journalistes, médecins, avocates appartiennent plutôt à la bourgeoisie ; les colleuses d’affiches, poinçonneuses, éboueuses représentent le monde des petits employés urbains et les électriciennes, imprimeuses, charpentières, menuisières, celui des ouvriers qualifiés. Les féministes des années 1900 revendiquent-elles l’accès à toutes les activités réservées aux hommes sans distinction de rémunération, de qualification, de position sociale, de prestige, de condition d’exercice et honorent-elles les pionnières dans tous les domaines ?

Les archives féministes révèlent la diversité des branches scolaires et professionnelles, de l’usine à l’administration des ministères, des écoles d’agriculture au barreau, dans lesquelles des luttes furent menées pour promouvoir « l’activité féminine ». Cependant, jusqu’en 1914, les revendications spécifiques d’accès à de nouvelles activités semblent marquées par une frontière implicite entre les activités qui conviennent à chaque sexe. Dans les guides d’orientation professionnelle féminins d’avant-guerre comme dans les publications féministes, les activités que l’on conseille aux femmes se doivent d’être « sédentaires » et de s’exercer « à l’intérieur », à domicile ou dans des établissements commerciaux, industriels, administratifs, pénitentiaires, scolaires, judiciaires ou culturels. Certes, dans la réalité, bien des travailleuses passent leur journée à circuler à l’extérieur : dans les espaces ruraux et côtiers, les cultivatrices et pêcheuses travaillent en plein air ; en ville, des domestiques et des lingères fréquentent les marchés et les lavoirs, des nourrices promènent des enfants, des balayeuses sillonnent les trottoirs ; à toute heure du jour, des marchandes des quatre-saisons, des vendeuses ambulantes, des laitières, des porteuses de pain et d’eau, des blanchisseuses transportant leur linge dans des véhicules attelés, participent à l’encombrement de la circulation urbaine…

Les organisations féministes n’ignorent pas ces travailleuses et, à l’occasion, soutiennent leurs luttes.

Mais lorsqu’il s’agit de revendiquer de nouveaux territoires pour l’activité des femmes de classe laborieuse, les métiers qui s’exercent sur la voie publique, semblent, au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale, hors de l’horizon féministe : le transport urbain des personnes et des marchandises (chauffeur, cocher, marinier, batelier, conducteur du chemin de fer, camionneur, déménageur, livreur, commissionnaire, déchargeur de bateaux et de wagons, coltineur, portefaix, charretier…), la régulation de la circulation urbaine (agent, gendarme, policier…), l’entretien et la construction de la voirie et des bâtiments (couvreur, terrassier, charpentier, maçon, échafaudeur, poseur d’asphalte, vitrier, peintre en bâtiment…), la transmission des nouvelles et réclames sur la voie publique (facteur, afficheur, colporteur de journaux, distributeur d’imprimés, messager…) constituent autant de corporations masculines dont les féministes ne réclament nullement l’ouverture aux femmes.

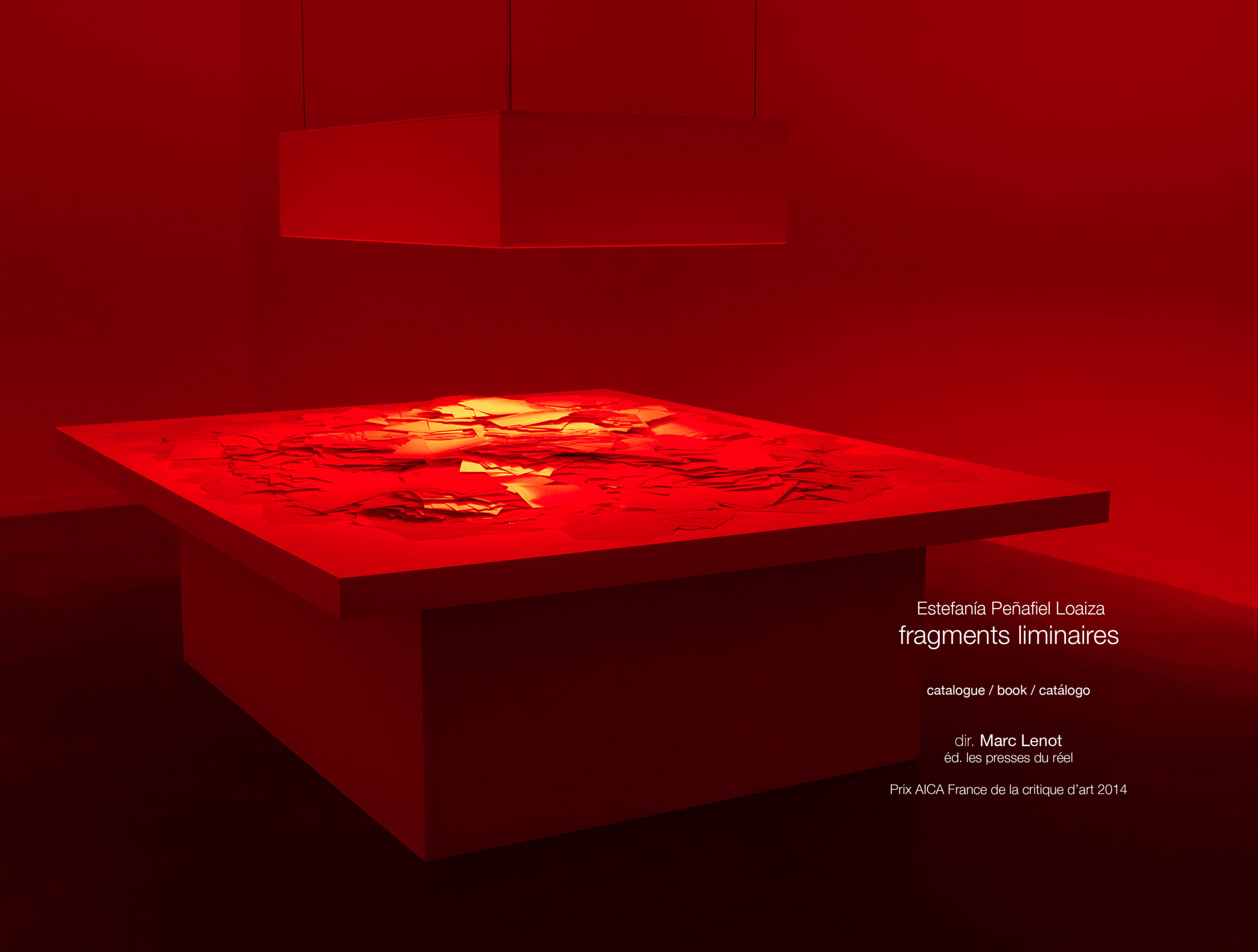

En 1907-1908, quelques femmes accèdent aux activités masculines de cocher et d’afficheur sans avoir bénéficié de l’appui direct des mouvements féministes. Au cours des années qui suivent, ni les cochères ni les afficheuses ne sont retenues parmi les « pionnières » qui sont honorées dans les publications féministes. Ainsi, certains des métiers dont le nom est écrit dans œuvreuses non seulement ouvrent une brèche dans des territoires professionnels masculins, mais aussi élargissent les revendications féministes de l’époque : les ambulancières, cochères, colleuses d’affiche, éboueuses, marinières, ravaleuses mentionnées par Estefanía Peñafiel Loaiza étaient à peine imaginables au début du XXe siècle. Or, un siècle après, cette énumération continue à nous interpeller : les femmes qui, de façon éphémère, ont remplacé, pendant la guerre, les travailleurs des transports et du bâtiment sont déjà loin, et au XXIe siècle, la voie publique demeure un espace de travail plutôt masculin.

Reprenant une question féministe des années 1900, œuvreuses interroge cette persistance de nos sociétés à définir des métiers, et ainsi, des territoires, différents pour chaque sexe. Mais cette question n’est pas posée sur la sécheresse d’un imprimé : à travers œuvreuses, elle prend forme dans la matière vivante, s’offrant, pour quelques décennies, à la lecture, au regard et au toucher de celles et ceux qui habitent ou sont de passage à Chalezeule.

Juliette Rennes est membre du Centre d’étude des Mouvements sociaux, ses recherches portent notamment sur l’histoire du travail des femmes et des mobilisations sur l’égalité. Elle a notamment publié : Le Mérite et la Nature : Une controverse républicaine, l’accès des femmes aux professions de prestige (1880-1940). Paris, Fayard, 2007 ; Femmes en métiers d’hommes. Une histoire visuelle du travail et du genre (1890-1930). Saint-Pourçain, Bleu autour, 2013.