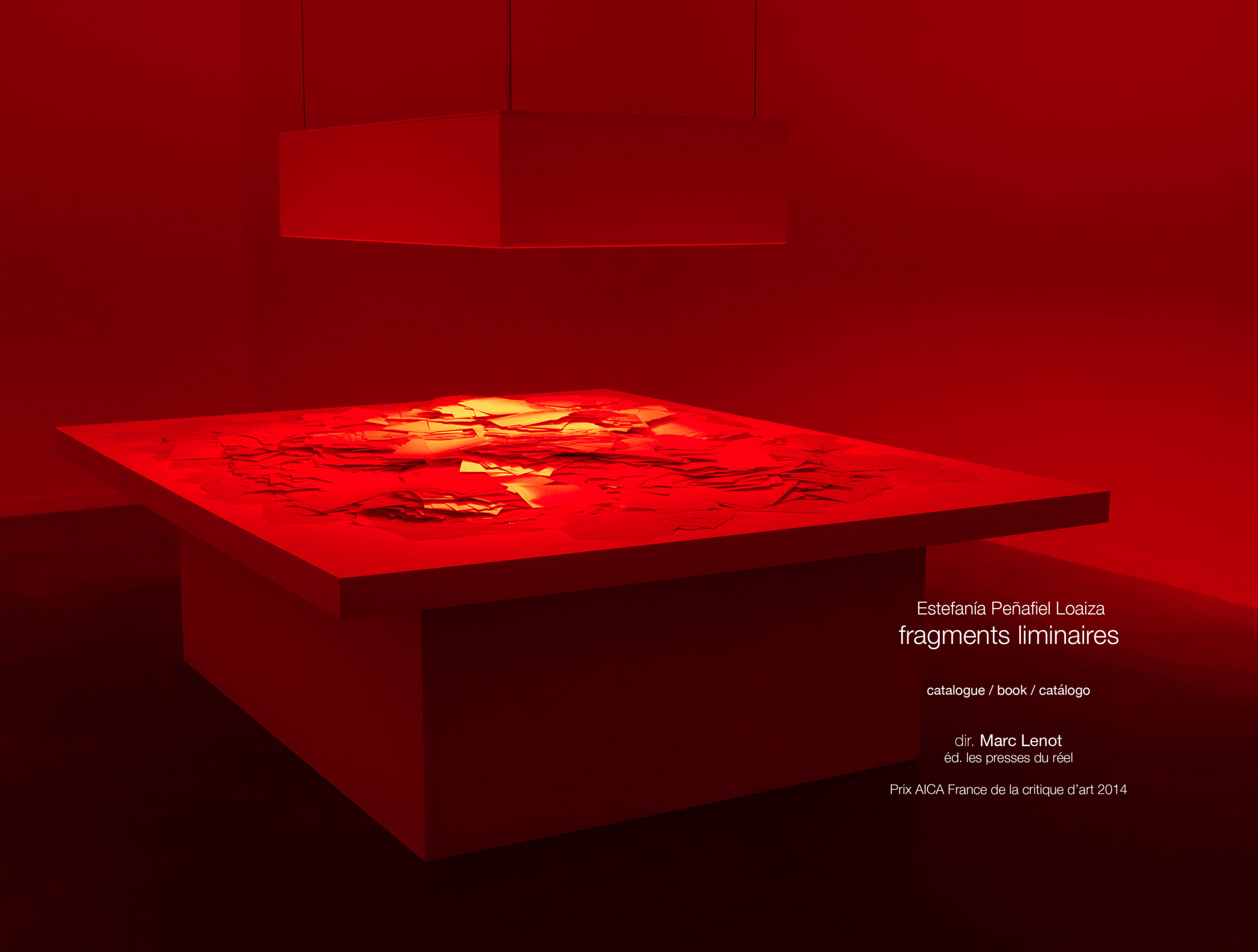

Estefanía Peñafiel Loaiza : Archéologie de l’effacement

par Isabelle Giovacchini, Arts Magazine, mai 2014.

Repérée en 2011 au Centre d’art La Galerie à Noisy-le-Sec où elle était en résidence, Estefania Peñafiel Loaiza présente ce printemps au Crédac sa première exposition personnelle en Île-de-France. L’occasion de découvrir son travail, où se mêlent les paradoxes.

La trace et l’effacement sont au cœur du travail d’Estefania Peñafiel Loaiza. Attentive à l’espace qui accueille ses œuvres, elle décline un art contextuel fait de subtils empreintes et prélèvements, où la mémoire s’accompagne d’un vocabulaire plastique à la force tant poétique que politique.

ARTS MAGAZINE • En quoi les notions de trace et d’effacement sont-elles importantes dans votre travail ?

Estefanía Peñafiel Loaiza : J’explore ces deux notions en les plaçant face à leurs paradoxes, puisque l’effacement fait apparaître des traces, et inversement. Je ne cherche pas à préserver des traces appartenant au passé, je préfère plutôt les aborder du présent. D’une façon générale, j’apprécie les paradoxes. Le feu, élément récurrent dans ma production, est par exemple une force génératrice autant que destructrice. Je crois que Godard disait : «L’art naît de ce qui brûle.»

Votre façon d’effacer est d’ailleurs presque violente parfois. Je pense par exemple à l’œuvre sans titre (figurants), où vous effacez à la gomme les anonymes dans les photographies de foules des journaux.

Je n’utilise pas le terme « effacer » pour décrire le traitement que je fais subir à ces « figurants » car ils ne disparaissent pas réellement. Je recueille les résidus de gomme dans des fioles, chaque fiole venant ainsi évoquer un figurant précis. J’ai commencé cette œuvre en 2009 et ai réalisé depuis plusieurs centaines de coupures de journaux et de fioles. En gommant la représentation de ces gens anonymes, je les capture, les mets en valeur et donc les fais apparaître sous un nouveau jour. Même du point de vue de la matière, je rends visible une encre et un papier sur lesquels le regard ne s’arrête pas habituellement. Par définition, une gomme est conçue pour effacer alors qu’ici elle fixe, matérialise des personnes dont l’individualité disparaît au profit de la masse : groupe de femmes, travailleurs, manifestants…. « Effacés », ces anonymes deviennent des fantômes très visibles.

Comment choisissez-vous les images que vous allez gommer ?

Au cas par cas. Les personnes que je gomme sont des anonymes, souvent issus de milieux défavorisés ou représentatifs d’une situation donnée qu’ils viennent « illustrer » comme de simples éléments de décor. Cette série m’a fait comprendre comment les médias sélectionnent et gèrent ces clichés.

Vous évoquez régulièrement votre pays d’origine, l’Équateur. Que cherchez-vous à en révéler ?

L’Équateur a été nommé de façon arbitraire en référence à la latitude géographique établie par une mission géodésique qui venait de la France. Par ailleurs, «Équateur» vient du latin et signifie «rendre égal». Le double sens de ce mot le rend très abstrait, comme un espace de projection. J’ai réalisé une œuvre, mirage(s) 2. ligne imaginaire (équateur) (2005), à partir de cette idée. Il s’agit d’un trait exécuté à la gomme sur un mur vierge, ce qui fait naître dans l’imagination une ligne qui n’a jamais existé. Au-delà de mes origines, mon intérêt pour l’Équateur est très cartographique, comme la projection imaginaire d’un territoire impossible à se figurer autrement, ou comme le nom de quelque chose que l’on ne voit pas.Je pense que cette idée fait réfléchir la majorité des équatoriens ; pour preuve, depuis 1830, date de l’indépendance de l’Équateur, dix-huit constitutions successives ont été adoptées. Pas dix-huit modifications, mais bel et bien dix-huit constitutions, comme si ce territoire tentait encore et toujours de se définir. Cela reflète de façon très juste l’instabilité du pays. J’ai réalisé une œuvre vidéo, compte à rebours (2005 – 2013), à partir de ce constat. Il s’agit d’une archive compilant 80 heures où on me voit lire dans l’espace public tous les articles des différentes versions de la constitution de la république de l’Equateur en commençant par la fin. J’ai commencé par lire la dernière phrase de la dernière constitution en la prononçant à l’envers, de façon à remonter dans le texte. J’ai ensuite inversé mes séquences, remettant ainsi en ordre les mots lus tout en déroulant le temps à rebours. Cet exercice ressemblait beaucoup à l’apprentissage d’un nouveau langage. De fait, ma voix dans les enregistrements de 2005 est hésitante et accidentée, pour devenir fluide et assurée en 2013. Toutes les séquences sont consultables en ligne sur un site dédié (www.cuenta-regresiva.art). On y trouve également un montage qui résume le projet, et même un «bonus» des plans coupés au montage, comme cette vidéo tournée devant l’Assemblée Nationale de l’Équateur et où une petite tornade a décroché l’une des immenses grilles de l’Assemblée et l’a fait chuter à l’endroit où je comptais faire ma lecture. D’un point de vue symbolique c’était assez fort (rires) !

Votre travail est-il politique, de fait ?

Pour moi, le politique n’est pas un programme artistique en soi. Rien ne m’ennuie plus que l’art dit pamphlétaire. Donner un point de vue neuf sur les choses, c’est déjà un acte politique. Je pense donc que l’art est intrinsèquement politique car il a la capacité de faire basculer les choses. Il semble juste de parler d’un art fait politiquement, mais pas d’art politique.

J’aimerais maintenant parler de votre rapport au langage et à l’écriture. Vous dites vouloir donner l’image à la parole, qu’est ce que cela signifie ?

J’utilise beaucoup le langage en amont, au moment où je fais des recherches pour de nouvelles pièces, mais aussi au moment même de leur réalisation. J’accumule beaucoup de sources textuelles, ou parlées. Tout comme l’art, le langage est fait de signes qui, mis ensemble, font système. L’idée que le langage puisse aussi produire des images m’intéresse et me permet de concevoir des œuvres comme cartographies 1. la crise de la dimension (2008), réalisée à partir du récit de voyage Ecuador d’Henri Michaux. En espagnol, mot et parole se traduisent tous deux par «palabra». J’aime faire la distinction entre les mots écrits et les paroles parlées car ils sollicitent deux imaginaires et deux temporalités bien distincts. Il y a quelques années, j’ai été invitée à travailler en Arménie. Là-bas, certains mots n’existent qu’à l’oral, comme des images. J’ai utilisé ces mots dans l’œuvre mirage(s) 3. Arménie (2006) en les transposant à l’aide d’empreintes digitales, traces par définition presque invisibles et fragiles, sur les vitres d’une vieille maison. Ce qui est drôle, c’est qu’inscrits ainsi, ces mots étaient presque invisibles, et pourtant une fois que le regard les découvrait, il ne voyait plus qu’eux !

Vous exposez prochainement au Crédac en y évoquant l’ancien usage de ce bâtiment. pourquoi avoir choisi de titrer votre exposition « L’espace épisodique » ?

Je travaille souvent en prenant en compte le contexte du lieu dans lequel j’expose, car souvent, je peux retrouver des traces des événements qui s’y sont passés précédemment. La Manufacture des œillets, qui accueille le Crédac, est à mes yeux un espace épisodique dans la mesure où il a eu plusieurs vies : il a abrité une usine, puis des ateliers d’artistes, et maintenant un centre d’art… c’est un espace poreux. J’ai choisi de présenter une série de travaux qui retracent ces histoires. En somme, j’ai envisagé le lieu comme un palimpseste à déchiffrer. Roger Caillois dit que l’humanité est une «espèce épisodique». Mon titre est également un hommage détourné à cet auteur.